PARTE 1

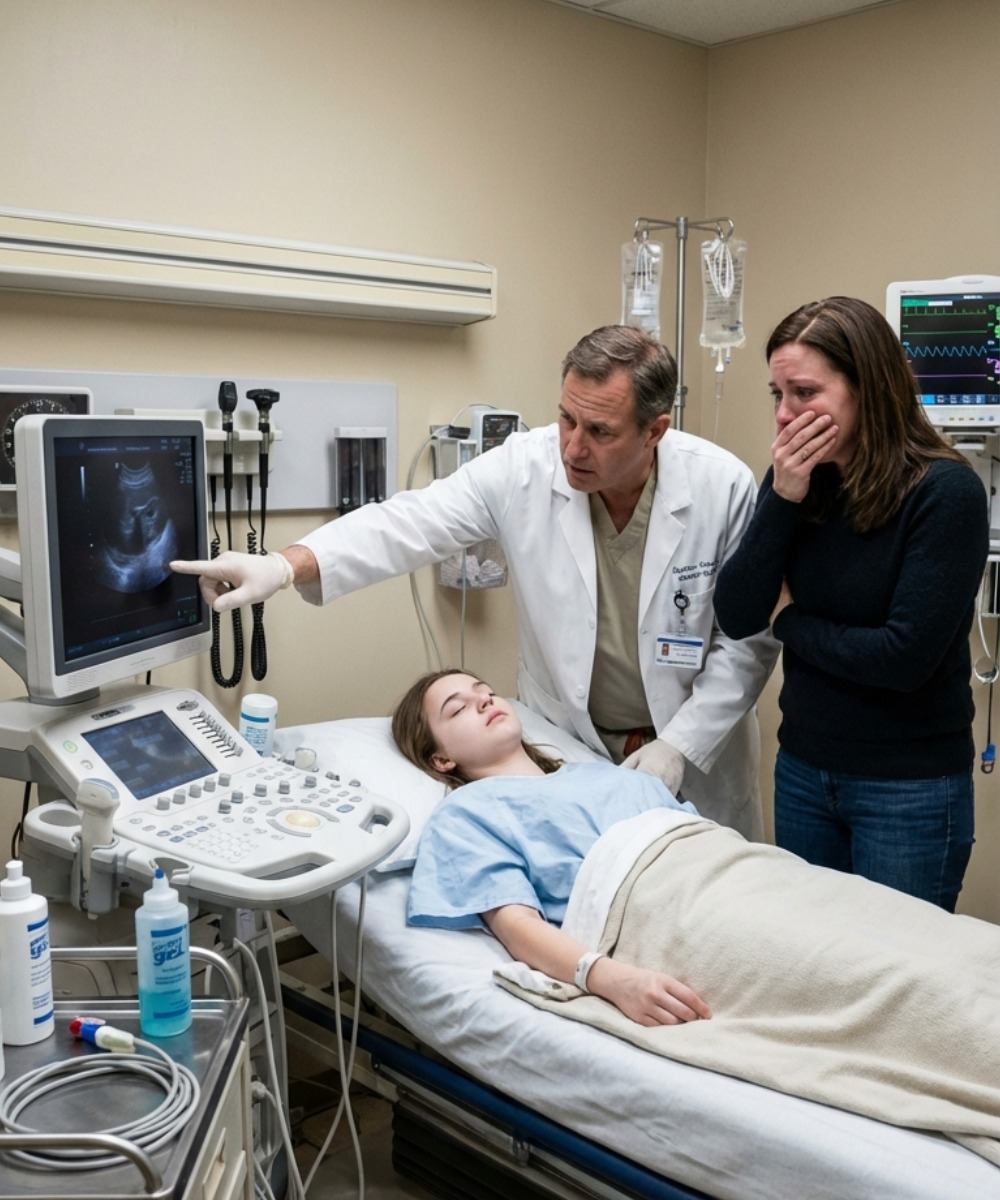

Hay un tipo de titular que la gente lee sin pensar, algo como "Adolescente se queja de dolor de estómago", esa frase que parece común y corriente, casi olvidable. Lo lees, asumes que termina con un diagnóstico menor y una lección sobre hidratación. Nunca imaginas que se convertirá en la pesadilla de tu familia.

Pero durante tres largas semanas, ese titular fue mi vida.

Me llamo Melissa Grant. Vivo con mi esposo, Derek, y nuestra hija de dieciséis años, Hannah, en un tranquilo suburbio a las afueras de Denver, el tipo de barrio donde el césped está cortado, los vecinos saludan educadamente y las emergencias parecen cosas de otro lugar.

La primera vez que Hannah mencionó que le dolía el estómago, estaba de pie en la cocina después de la escuela, con la mochila colgando suelta de un hombro. Se veía cansada, sin dramatismo ni pánico, solo pálida, de una manera que no encajaba con la luz del atardecer.

"Mamá... me ha dolido el estómago todo el día", dijo, casi disculpándose.

La miré desde la estufa, preocupada, pero aún sin miedo. "Probablemente comiste algo", dije con suavidad. "Siéntate. Te prepararé té".

Obedeció sin quejarse. Esa debería haber sido mi primera advertencia. Hannah nunca era de las que armaban un escándalo.

En la cena, apenas tocó su plato. Derek finalmente se dio cuenta.

"Simplemente no tiene hambre", dijo con indiferencia. "Los adolescentes viven de aire y actitud. Estará bien".

Quería creerle. Creerle significaba que no pasaba nada.

Para ver las instrucciones de cocción completas, ve a la página siguiente o haz clic en el botón Abrir (>) y no olvides COMPARTIRLO con tus amigos en Facebook.