Pero las molestias no desaparecieron.

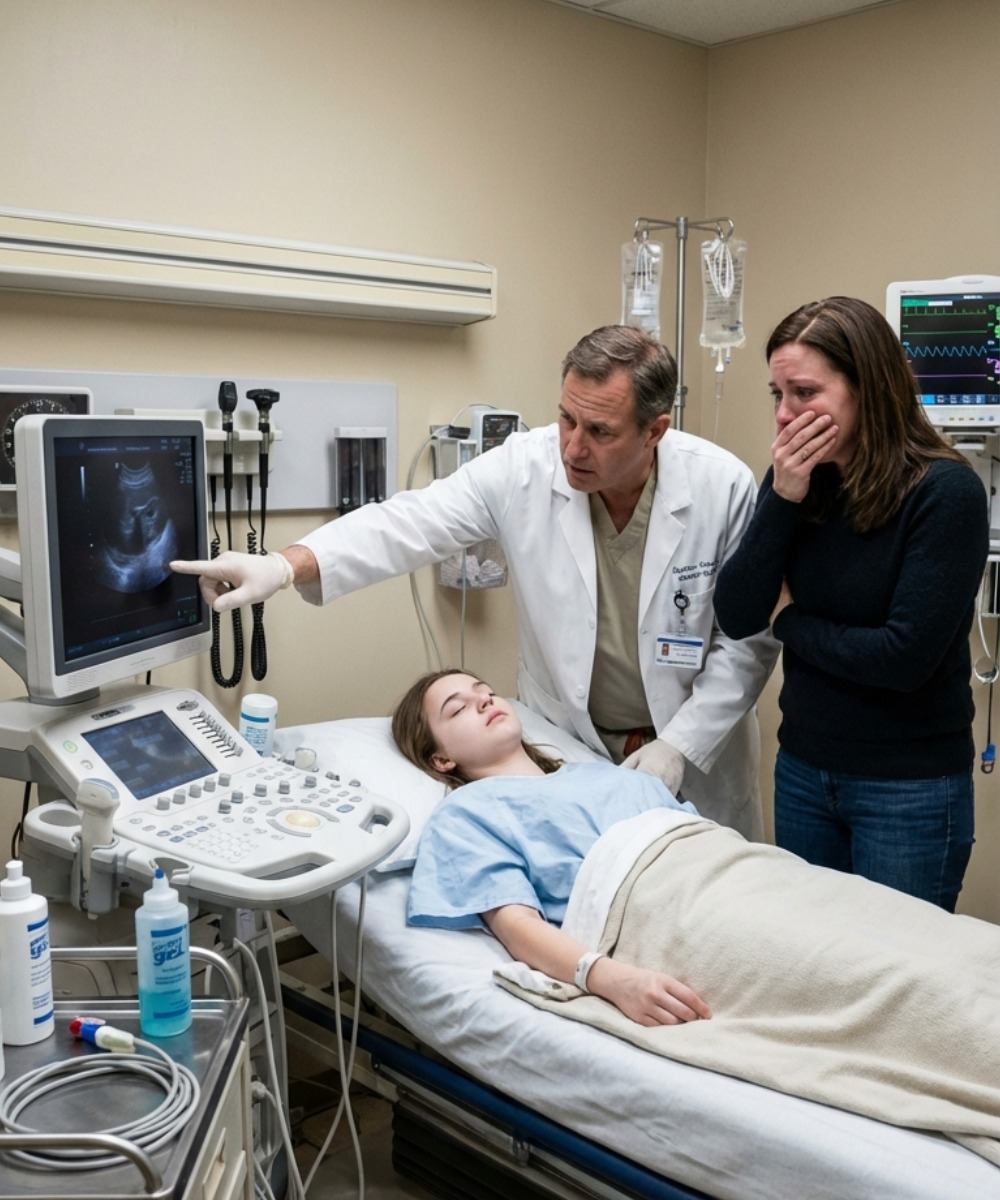

Al final de la primera semana, Hannah mencionaba el dolor a diario. Siempre en voz baja. Siempre como si le preocupara incomodarnos. Seguía yendo a la escuela. Seguía haciendo sus deberes. Pero se movía más despacio. Se agarraba el estómago cuando creía que nadie la veía. Empezó a excusarse a mitad de las comidas. Le aparecieron ojeras a pesar de haberse acostado más temprano.

Derek permaneció impasible.

“Está estresada”, dijo una noche, sin apenas levantar la vista del portátil. “Exámenes, drama social, hormonas. ¿Recuerdas cuando tenías dieciséis años?”.

“Está perdiendo peso”, dije en voz baja. “Le quedan los vaqueros sueltos”.

“Un estirón”, respondió. “O se está saltando el almuerzo. No le des importancia a esto”.

La palabra “estimular” resonó en la habitación.

Y, para mi vergüenza, sembró la duda.

¿Estaba exagerando? ¿Estaba dejando que la ansiedad inflara algo común?

La segunda semana me respondió esa pregunta.

Hannah empezó a despertarse por la noche para vomitar. Al principio era ocasional. Luego se convirtió en rutina. Me senté en el frío suelo de baldosas a su lado, sujetándole el pelo mientras temblaba.

“Siento como si algo se revolviera por dentro”, susurró una noche.

Para ver las instrucciones de cocción completas, ve a la página siguiente o haz clic en el botón Abrir (>) y no olvides COMPARTIRLO con tus amigos en Facebook.