Retorciéndose.

La palabra me sonaba mal.

Se lo dije a Derek a la mañana siguiente. “Esto no es normal. Tenemos que llevarla.”

Suspiró, con la voz agudizada por la frustración. “¿Decirles que le duele el estómago? Dirán que es un virus o ansiedad y nos mandarán a casa. Lo estás amplificando.”

“La estoy viendo empeorar”, dije.

Pero, por alguna razón, las conversaciones siempre terminaban igual: yo sintiéndome dramática y él práctico.

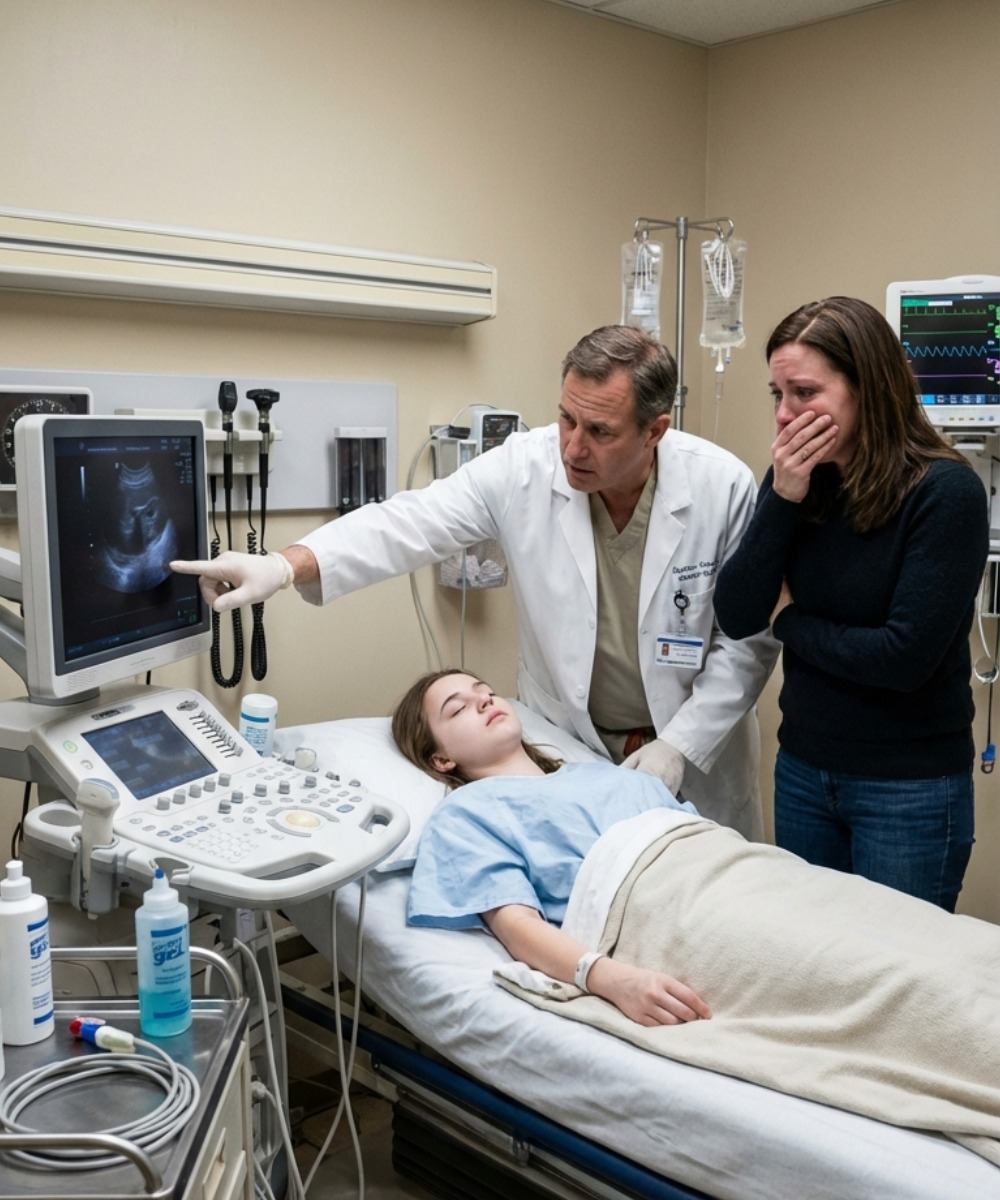

Para la tercera semana, no solo estaba incómoda. Se estaba apagando.

Apenas podía terminar una tostada por la mañana. Se apoyaba en las paredes. La chispa de su voz se desvaneció por completo. Una noche la encontré sentada en su cama, todavía con la ropa del colegio, demasiado agotada para cambiarse, con lágrimas deslizándose por su rostro porque no quería “montar una escena”.

Fue entonces cuando mi vacilación se desvaneció.

A la mañana siguiente, fui a despertarla y la encontré empapada en sudor, con las sábanas enredadas en las piernas, la piel húmeda y pálida como un fantasma.

Abrió los ojos de golpe. “Mamá”, susurró, “me duele mucho”.

No consulté. No lo debatí.

Tomé mis llaves.

“Nos vamos. Ahora”.

Para ver las instrucciones de cocción completas, ve a la página siguiente o haz clic en el botón Abrir (>) y no olvides COMPARTIRLO con tus amigos en Facebook.